Sächsische Konjunktur in Schwung

Dresden, 9. März 2006. Nach einem vergleichsweise schwachen 1. Halbjahr 2005 hat sich die konjunkturelle Dynamik der sächsischen Wirtschaft im zweiten Halbjahr merklich verstärkt. Die Wirtschaft ist wieder auf Wachstumskurs, angetrieben vor allem von der Industrie und den produktionsnahen Dienstleistungsbereichen. Hier ist die Wirtschaft auf Touren gekommen. Aber auch andere Wirtschaftsbereiche profitieren davon. Das ist das Fazit der Konjunkturumfrage zur Jahreswende 2005/2006 der Landesarbeitsgemeinschaft der Sächsischen Industrie- und Handelskammern. An der repräsentativen Befragung beteiligten sich rund 2.000 Unternehmen der Wirtschaftsbereiche Industrie, Bauwirtschaft, Handel, Dienstleistungen (einschließlich Kredit- und Versicherungsgewerbe) sowie Verkehr mit über 90.000 Beschäftigten.

Dresden, 9. März 2006. Nach einem vergleichsweise schwachen 1. Halbjahr 2005 hat sich die konjunkturelle Dynamik der sächsischen Wirtschaft im zweiten Halbjahr merklich verstärkt. Die Wirtschaft ist wieder auf Wachstumskurs, angetrieben vor allem von der Industrie und den produktionsnahen Dienstleistungsbereichen. Hier ist die Wirtschaft auf Touren gekommen. Aber auch andere Wirtschaftsbereiche profitieren davon. Das ist das Fazit der Konjunkturumfrage zur Jahreswende 2005/2006 der Landesarbeitsgemeinschaft der Sächsischen Industrie- und Handelskammern. An der repräsentativen Befragung beteiligten sich rund 2.000 Unternehmen der Wirtschaftsbereiche Industrie, Bauwirtschaft, Handel, Dienstleistungen (einschließlich Kredit- und Versicherungsgewerbe) sowie Verkehr mit über 90.000 Beschäftigten.

Industrie und Dienstleistungen als Motoren

Die sächsischen Industrieunternehmen erweisen sich einmal mehr als Konjunkturmotor. So gut, wie zur Jahreswende 2005/2006, beurteilten die Unternehmen ihre Geschäftslage seit Jahren nicht mehr: 40 Prozent der befragten Industriebetriebe bewerten ihre wirtschaftliche Situation mit „gut“ und nur noch 13 Prozent mit „schlecht“. Im 2. Halbjahr verstärkte sich die Nachfrage deutlich, vor allem aus dem Ausland kommen mehr Aufträge. Diese wirken sich auch positiv auf inländische Zulieferer aus. Der Gesamtumsatz zog deshalb in der zweiten Jahreshälfte in fast allen Industriebereichen an. Für Sachsen insgesamt ergibt sich ein Plus von rund acht Prozent für den derzeit verfügbaren Zeitraum zwischen Januar und November 2005. Die stärksten Zuwächse verzeichnen dabei der Fahrzeugbau, die Metallerzeugung und -bearbeitung, die Herstellung von Metallerzeugnissen sowie die Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, die Recyclingbranche sowie die Chemische Industrie. Die Prognosen der Industrieunternehmen sind überaus optimistisch. Gefüllte Auftragsbücher mit Bestellungen aus dem Inland und vor allem aus dem Ausland sind die Basis dafür.

Das sächsische Dienstleistungsgewerbe hat ebenfalls spürbar zugelegt. Im Zuge der positiven Industrieentwicklung konnten insbesondere produktionsnahe Dienstleister ihre Auftrags- und Umsatzentwicklung verbessern. Dazu zählen die Bereiche Information und Kommunikation, Unternehmensservice und Finanzdienstleistungen. Selbst in den Dienstleistungsgruppen Freizeit und Gesundheit sowie Immobilienwirtschaft überwiegen positive Urteile.

Die Talfahrt im sächsischen Verkehrsgewerbe wurde im 2. Halbjahr 2005 abgebremst. Die Entwicklung in der Industrie hat auch einer Reihe von Unternehmen der Transportbranchen Aufträge verschafft. Dazu kommen saisonale Einflüsse des Herbstgeschäfts sowie bei einer Reihe von Firmen die Erhöhung ihrer Wettbewerbsfähigkeit durch Neuausrichtung und Spezialisierung der Produkte und Angebote. Trotzdem bleibt das Verkehrsgewerbe hinsichtlich der aktuellen Situationsbewertung der Wirtschaftsbereich, dessen Geschäftslage insgesamt am stärksten angespannt ist. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die enormen Kostenbelastungen durch die gestiegenen Kraftstoffpreise und die LKW-Maut, deren Weitergabe an Transportkunden angesichts des hohen Wettbewerbsdrucks - insbesondere durch osteuropäische Anbieter - kaum realistisch scheint.

Das sächsische Baugewerbe sah sich auch im zurückliegenden Halbjahr mit Auftrags- und Umsatzrückgängen konfrontiert. So nahm der Gesamtumsatz in den ersten 11 Monaten um gut 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab. Zudem sieht sich die Bauwirtschaft auch verstärkt durch die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen betroffen. Saisonale Effekte, vor allem das wetterbedingt lang anhaltende Herbstgeschäft verschafften der Branche nur eine Atempause. Die Prognosen der Baubetriebe für die künftige Geschäftsentwicklung verdeutlichen, dass es sich nur um ein kurzes konjunkturelles Zwischenhoch gehandelt haben dürfte. Das Stimmungsbarometer tendiert wieder nach unten, die prognostizierte Auftrags- und Umsatzentwicklung folgt diesem Trend. Ob 2006 eine leichte Belebung durch Vorzieheffekte im Rahmen der Mehrwertsteuererhöhung ab 2007 möglich ist, bleibt abzuwarten. Die Auftragsdecke insgesamt wird aber für neun von zehn Baubetrieben überaus kurz ausfallen.

Der konjunkturelle Schwung der Industrie hat insbesondere die produktionsnahen Branchen des Großhandels belebt. Die Umsatzentwicklung war in den Sparten Maschinen, Ausrüstungen, Zubehör und beim Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern auf Zuwachs gerichtet. Einbußen mussten dagegen die Branchen Großhandel mit Holz und Baustoffen ebenso wie Nahrungsmittel- und Getränkegroßhändler registrieren. Neben saisonalen Absatzschwierigkeiten, der konjunkturellen Bindung an andere Wirtschaftsbereiche (wie z.B. dem Baugewerbe) dürften künftig die zunehmende Ausschaltung des Großhandels zwischen Produzent und Verbraucher und der Ausbau elektronischer Geschäftsbeziehungen von Bedeutung sein.

Obwohl das Stimmungsbarometer des sächsischen Einzelhandels saisonal bedingt im Umfeld von Weihnachts-, Jahresend- und Winterschlussgeschäft nach oben zeigt, bleibt die Geschäftslage in diesem Wirtschaftsbereich angespannt. Eine durchgreifende Erwärmung des Geschäftsklimas hat es seit Jahren nicht gegeben. Die anhaltende Konsumflaute wird durch stetig gewachsene Mehrbelastungen der Verbraucher und den Energiepreisschub im Herbst 2005 weiter verfestigt. Die Jahresteuerungsrate für die Lebenshaltungskosten lag nach Auskunft der amtlichen Statistik im Jahresmittel 2005 um 2,2 Prozent über dem Wert von 2004. Erstmals seit 1997 wurde damit wieder die Zweiprozentgrenze überschritten. Neben der Verteuerung der Energie- und Kraftstoffpreise wirkten dabei auch die Erhöhung der Tabaksteuer, der Kfz-Steuer sowie der Rundfunk- und Fernsehgebühren. Die Spirale der permanenten Preiserhöhungen reduziert immer stärker die verfügbare Kaufkraft. Das Kaufverhalten bleibt deshalb flau.

Verhaltene Investitionsbereitschaft bringt kaum Entspannung für Arbeitsmarkt

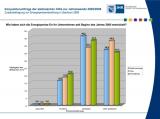

Bei der Investitionsbereitschaft der sächsischen Wirtschaft sind weitere leichte Aufhellungen sichtbar. Der Anteil der Unternehmen mit steigenden und gleich bleibenden Investitionen ist auf 51 Prozent angewachsen. Zu Jahresbeginn 2005 bekundeten dies 45 Prozent. Das Hauptmotiv der Investitionen bleiben in allen Wirtschaftsbereichen Ersatzbeschaffungen. Im Dienstleistungsgewerbe, im Handel und in der Bauwirtschaft ist dies besonders ausgeprägt. In der Industrie ist außerdem der Anteil der Firmen mit geplanten Investitionen für Kapazitätserweiterungen von 18 Prozent im Vorjahr auf aktuell 22 Prozent gestiegen.

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt trotz konjunktureller Belebung in einigen Branchen weiter angespannt. Optimistisch stimmt, dass ein Großteil der Unternehmen seine Personalbestände gleich halten will. Hinzu kommt, dass die Personalpläne der Industrie auf eine weitere Aufstockung der Mitarbeiterzahlen orientieren. Dies planen unter anderem Unternehmen des Maschinenbaus, der Medizin- Mess- , Steuer- und Regelungstechnik, der Metallerzeugung und

-bearbeitung, der Herstellung von Metallerzeugnissen oder der Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik. In der Dienstleistungswirtschaft betrifft das vor allem Betriebe, die Unternehmensdienstleistungen anbieten. Generell ist aber auch für 2006 nicht zu übersehen, dass es bei einer Vielzahl der Unternehmen, vor allem des Bau- und Verkehrsgewerbes, eher zu Personalabbau kommen wird.

Eine Zusatzbefragung im Rahmen der Konjunkturumfrage befasste sich mit der Entwicklung der Energiepreise in den vergangenen 12 Monaten und deren Einfluss auf die Kostensituation der Unternehmen. Dass mehr als 80 Prozent der antwortenden Betriebe an dieser Zusatzbefragung teilgenommen haben, zeigt die Brisanz der Thematik. Rund 80 Prozent der Unternehmen konstatierten stark bis sehr stark gestiegene Preise für Elektroenergie, Gas und Fernwärme. Der Anteil dieser Kosten an den Gesamtbetriebskosten beträgt demnach bei rund einem Fünftel der Befragten mittlerweile mehr als 10 Prozent - und das in der Regel unabhängig davon, ob das Unternehmen ein Abnehmer mit Sondervertrag oder normalem Tarif ist. Schlussendlich lässt sich aus den erhobenen Daten eindeutig ein Zusammenhang zwischen gestiegenen Energiepreisen und verschlechterter Ertragssituation erkennen. Das unterstreicht die negativen makroökonomischen Effekte, die nicht zuletzt durch die abgabenorientierten Weichenstellungen der Politik angeheizt werden.

Aber auch die Unternehmen selbst müssen verstärkt energieökonomische Aspekte berücksichtigen. Es erschließt sich bei der Auswertung der Umfrageergebnisse kein kausaler Zusammenhang der beiden auf den Energiebereich bezogenen Pole: gestiegene Kostenbelastung und Anstrengungen für Einsparungen. Zwischen den deutlichen Aussagen zu gestiegenen Aufwendungen für Energie auf der einen Seite und der Aussage, dass fast 64 Prozent bisher keine Maßnahmen zur Energieeinsparung realisiert oder in nächster Zeit geplant haben, besteht eine offensichtliche Diskrepanz.

Schlussfolgerungen

1.

Investitionsfreundliches Steuerrecht ist eine Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und die Stärkung des Wirtschaftsstandortes. Deshalb wird ein Steuersystem mit breiter Bemessungsgrundlage und einem niedrigen Steuersatz gefordert. Ziel muss eine deutliche Senkung der Steuerbelastung und eine im internationalen Vergleich wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung sein.

2.

Die Reformen im Bereich der sozialen Sicherungssysteme sind mit dem Ziel einer deutlichen Reduzierung der Lohnnebenkosten schnell und konsequent auf den Weg zu bringen. Mittelfristig ist die vollständige Entkopplung der sozialen Sicherung von den Arbeitskosten anzustreben. Weitere Maßnahmen zur kurzfristigen Stabilisierung der Renten- und Sozialkassen, wie die seit Januar geltende vorgezogene Fälligkeit der Gesamtsozialversicherungsbeiträge und die geplante Anhebung des Pauschalbeitrags bei Minijobs auf 30 Prozent, sind nicht zielführend und zu unterlassen.

3.

Für die Entlastung des Arbeitsmarktes sind darüber hinaus Deregulierung und Flexibilisierung des Arbeits-, Tarif- und Kündigungsschutzrechtes zentrale Voraussetzungen, speziell für kleinere Unternehmen muss dies leichter handhabbar und transparent sein.

4.

Schwerpunkt der Arbeitsmarktpolitik im Bereich des Alg II muss die Professionalisierung der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt - unter stärkerer Einbeziehung der privaten Wirtschaft - sein und nicht der wahl- und ziellose Einsatz öffentlich geförderter Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt.

5.

Eine breite Investitionsförderung ist für die sächsischen Unternehmen auch weiterhin unverzichtbar. Dazu ist die gezielte einzelbetriebliche Investitionsförderung sächsischer Unternehmen in der neuen EU-Strukturfonds-Förderperiode 2007 bis 2013 unabdingbar. Die sächsischen Wirtschaftskammern fordern in ihrem Ende 2005 vorgelegten Positionspapier den Einsatz der Fördermittel strikt wachstumsorientiert zu organisieren. Das heißt, klare Konzentration auf die Schlüsselthemen Bildung, Investitionen, Innovation und Marktzugang. In diesem Zusammenhang erwarten die sächsischen Kammern die Einbeziehung der Vertreter der gewerblichen Wirtschaft in die inhaltliche Ausgestaltung der operationellen Programme.

6.

Der weitere gezielte Neu- und Ausbau der sächsischen Verkehrsinfrastruktur ist unter besonderer Berücksichtigung der überregionalen Anbindung an die neuen Märkte in Osteuropa unerlässlich. Gerade in den vergangenen Wochen wurden die Schwachpunkte und Defizite der grenzüberschreitenden Verkehrsinfrastruktur in den Grenzregionen zu Tschechien und Polen wieder deutlich. Hier ist dringender Handlungsbedarf, wie von den Kammern schon permanent gefordert, angezeigt.

7.

Die zunehmenden Kostenbelastungen durch Öko-Steuer, Maut und Kfz-Steuer insbesondere für Unternehmen des Verkehrsgewerbes beeinträchtigen die Ertragslage und die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Gerade vor dem Hintergrund der Diskussion um die Erhöhung der Maut bedarf es diesbezüglich schnellstens der Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen auf EU-Ebene und der Kompensation der steigenden Kosten. Darüber hinaus sind die Einnahmen aus Maut, Kfz-Steuer und Öko-Steuer zweckgebunden einzusetzen.

8.

Erwartet wird die weitere Liberalisierung im Rohstoff- und Energiesektor mit dem Ziel eines funktionierenden Wettbewerbes und verbesserter Preistransparenz. Auf der anderen Seite sind intensive Anstrengungen und Investitionen der sächsischen Unternehmen zur Verbesserung der Energie- und Rohstoffeffizienz unabdingbar.

Stichwörter

Stichwörter Umfrage

Umfrage  Lesermeinungen (0)

Lesermeinungen (0) Weitere Artikel

Weitere Artikel-

Wohnungsbau im Kreis Görlitz: IG BAU fordert Impulse aus Berlin

Görlitz, 21. März 2025. Im Landkreis Görlitz gibt es rund 68.400 Wohnhäuser...

-

GmbH-Krisen meistern – Mit frühzeitiger Liquiditätsplanung und strategischem Handeln Insolvenz abwenden

Görlitz, 19. März 2025. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung gilt in Deutschland...

-

Kochwettbewerb in Görlitz: Die besten Lehrlinge ausgezeichnet

Görlitz, 13. März 2025. Der diesjährige Oberlausitz Pokal der Kochlehrlinge wurde am ...

-

MediaKom siedelt sich in Görlitz an – 190 Arbeitsplätze geplant

Görlitz, 28. Februar 2025. Die MediaKom GmbH, ein Dienstleistungspartner des deutschen Gesundhe...

-

Maler und Lackierer im Kreis Görlitz: IG BAU fordert höhere Löhne

Görlitz, 19. Februar 2025. Die Löhne der Maler und Lackierer im Kreis Görlitz sorgen ...

- Quelle: IHK Dresden | Grafik: IHK Dresden

- Erstellt am 09.03.2006 - 01:39Uhr | Zuletzt geändert am 06.12.2021 - 13:00Uhr

Seite drucken

Seite drucken